若者世代の社会保障観は?(2025年8月)

若者世代の社会保障観は?

教育と世代間対話で当事者意識を醸成

先月末、2025年版の厚生労働白書が公表されました。

テーマは「次世代の主役となる若者の皆さんへ」で、厚生労働省が2024年に高校生に対して行ったアンケート調査(令和6年度少子高齢社会等調査検討事業)や大学生へのヒアリングなどから、若者の社会保障・労働施策に対する意識を明らかにしています。

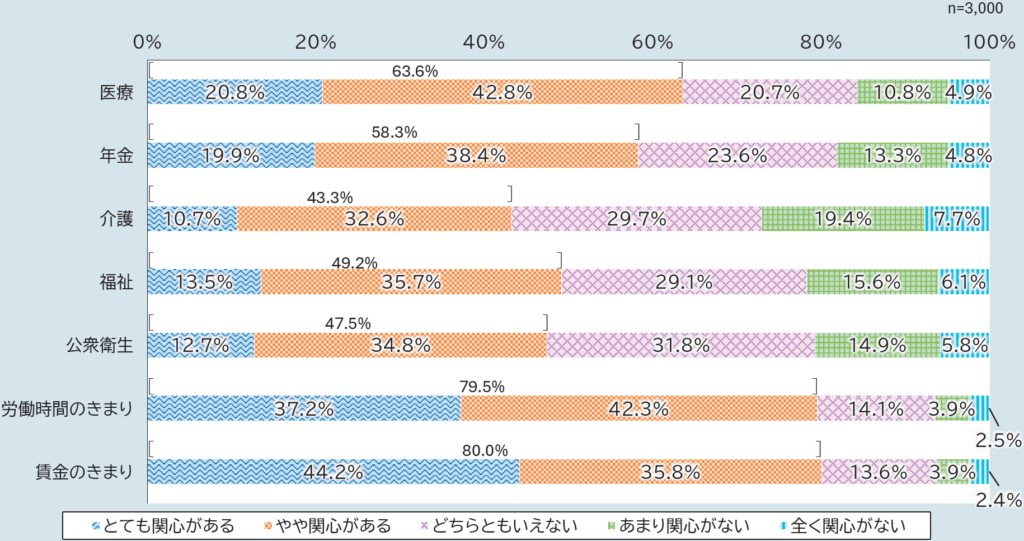

社会保障・労働施策への関心や理解について見ると、労働時間のきまり(79.5%)と賃金のきまり(80.0%)といった労働分野への関心が最も高く、約8割の高校生が「とても関心がある」「やや関心がある」と回答しています。

医療(63.6%)と年金(58.3%)は6割前後が関心を持っていますが、介護(43.3%)、福祉(49.2%)、公衆衛生(47.5%)への関心は4~5割弱に留まっています。

社会保障制度や労働施策の具体的な内容に理解度については、「よく知っている」「なんとなく知っている」を合わせた割合は、いずれの分野でも半数を超えています。

特に、「病院で健康保険証を提示すると自己負担が一部である(通常3割)」、「生活困窮時に市区町村に相談すれば支援や生活保護を受けられる」、「働く時間が一定時間を超えると休憩がもらえる」といった項目では、6割以上の生徒が理解していると回答しています。

10代や20代の若者にとって、高齢期の病気や老後の生活、あるいは突然の事故といったリスクは、まだ「自分事」として想像しにくいのは当然でしょう。

経済的に困窮した経験がなく、社会保障の恩恵を直接感じにくい若者は、社会保険料や税の「負担」を強く意識する傾向があり、制度全体を「他人事」として捉えがちになります。

既に人生の様々なリスクを経験している中高年世代は、より「自分事」として捉えているのとは対照的です。

情報収集に関する課題については、若者の90.6%がSNSなどの情報が正しいかどうか「わからない」と回答しており、情報の真偽を見極める能力に不安を感じています。

検索キーワードや読むべき書籍など情報の調べ方が分からないと回答した若者が49.5%に上り、情報検索能力にも課題が見られます。

さらに、公的機関のホームページなどが分かりにくいと感じる若者も43.1%います。

アルバイト経験がある高校生は、労働施策の理解度が高い傾向が見られ、さらに、社会保障教育の経験がある場合、「社会保障制度は、社会全体の支え合いの仕組みである」という理念への理解が促進される可能性が示唆されています(社会保障教育経験者では63.4%が理解している一方、未経験者では43.0%に留まります)。

私自身も、社会保障の仕組みや役割を若いうちに学んだ覚えはほとんどありません。

今回の参議院選挙でも顕著になったように、「社会保険料引き下げ、手取りさえ増えれば生活が豊かになる」といった認識は、SNS情報の危うさと社会保障の重要性に対する認識の欠如から生まれるものと思われます。

| 課題 | 若年層へのアプローチ | 中高年層との接点強化 |

| 無関心・理解不足 | 教育機会の拡充、当事者意識の醸成 | 世代間連携イベントや対話機会 |

| 理念理解の欠落 | テキスト・ワークショップ・ディスカッション | 世代の生の声・体験を教材化し若者へ伝える |

| 地域つながりの希薄さ | 地域共生を教育に組み込み | 地域活動への参加・支援への協働 |

白書は、「全世代型社会保障」を支えるのは若い世代の理解と当事者意識の醸成であると明確に示しています。教育を通じて理念・仕組み・課題への理解を深め、地域・学校・職業現場を結びつけることで、若者に制度を支える主体としての目線を持たせることが不可欠です。

さらに、中高年世代と世代間対話・協創の機会を増やし、世代間の認識のずれを修正してことで、制度の持続可能性を社会全体で高めていく必要があります。

教育×地域×社会政策の統合的アプローチを進めることが、新しいモデルを生み出すことになるでしょう。

株式会社 ウエルビー代表取締役 青木正人

1955年富山県生まれ。

1978年神戸大学経営学部経営学科卒業。

大手出版社の書籍編集者を経て、出版社・予備校・学習塾を経営、その後介護福祉士養成校・特別養護老人ホームを設立・運営する。自治体公募の高齢者・障害者・保育の公設民営複合福祉施設設立のコンペティションに応募し当選。 2000年有限会社ウエルビー(2002年に株式会社に改組)を設立し、代表取締役に就任。