「静かな退職」という名の熱意なき定着(2025年9月)

「静かな退職」という名の熱意なき定着

仕事への満足度と昇進意欲の断絶を超えて

2024年度の「介護労働実態調査」によれば、訪問介護員と介護職員を合わせた離職率は12.4%で、2年連続の低下を示しています。

しかし、この一見安定した数字の裏側で、組織の活力を蝕む新たな危機が静かに進行しつつあります。それは、欧米から広がり、今や日本、そして介護業界にも深く浸透しつつある「静かな退職(Quiet Quitting)」という現象です。

「静かな退職」とは、実際に会社を辞めるわけではなく、昇進やキャリアアップといった意欲を失い、契約上定められた最低限の業務だけを淡々とこなす働き方を指します 。

これは、「ハッスルカルチャー」(昼夜を問わず仕事に励むことを良しとする風潮)への反発として、アメリカの若者を中心に広まった概念です 。

ところが、日本ではその様相が大きく異なっています。

パーソル総合研究所の調査によれば、日本の「静かな退職者」は、米国のように若年層が中心ではなく、40〜44歳の中高年層が最も多いという傾向が見られます 。

これは、キャリアの天井に直面し、年功序列の限界を感じ始める時期と重なります。

また、終身雇用の名残が強く、転職が容易ではない文化の中では、「次の転職までのつなぎ」ではなく、現在の職場での「長期的な適応戦略」としてこの働き方を選択する可能性が高いと考えられます 。

さらに、「介護・育児等の負担が大きい人」もこの状態に陥りやすいことが指摘されており、これは女性やシニア層の比率が高い介護業界の実情と一致しています 。

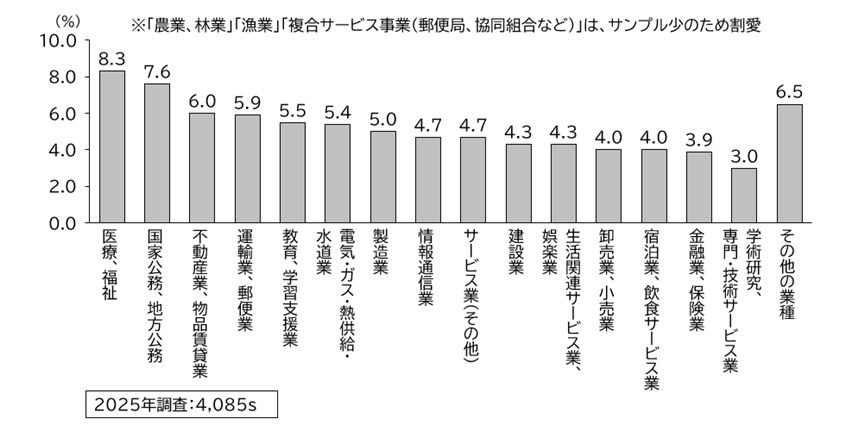

実際に、静かな退職者は「医療、福祉」や「国家公務、地方公務」の業種で多く、職種では「事務職」や「バックオフィス系(総務、経理など)」の職種で多い傾向があります。

介護職員における「静かな退職」の兆候としては、以下のような行動変化が見られます。

指示された業務は適切にこなすため、管理者は見逃しがちですが、本来発揮されるはずの積極性が失われている点に注意が必要です。

§ 指示された以上の仕事をせず、自発的な改善活動や創意工夫がなくなる

§ 会議での発言が減り、後輩指導やOJTといった役割に消極的になる

§ チーム内で孤立し、最低限の業務連絡しか取らなくなる

介護職員の現状を詳細に分析すると、離職率の低下とは裏腹に、組織の活力を蝕む深刻な矛盾が浮かび上がります。

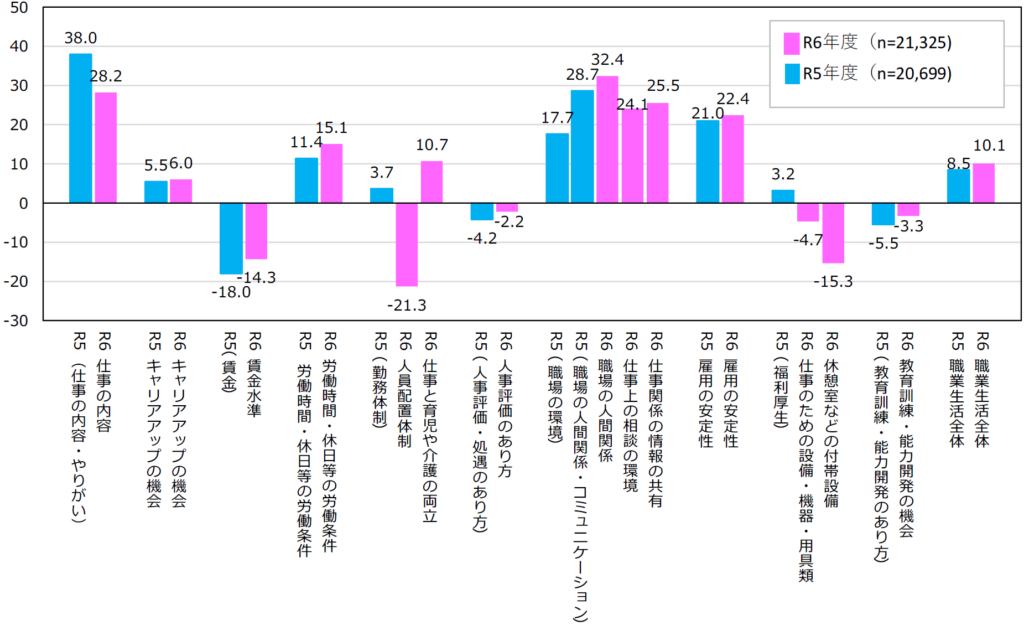

2024年度の「介護労働実態調査」によると、「職場の人間関係」(満足度D.I. 32.4)や「仕事の内容」(同 28.2)に対する満足度は極めて高い水準にあります。

介護職員は、利用者と向き合う仕事そのものにやりがいを感じ、共に働く仲間との良好な関係性も築けているのです。

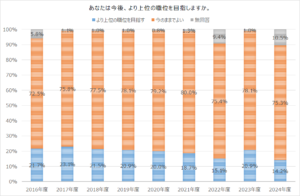

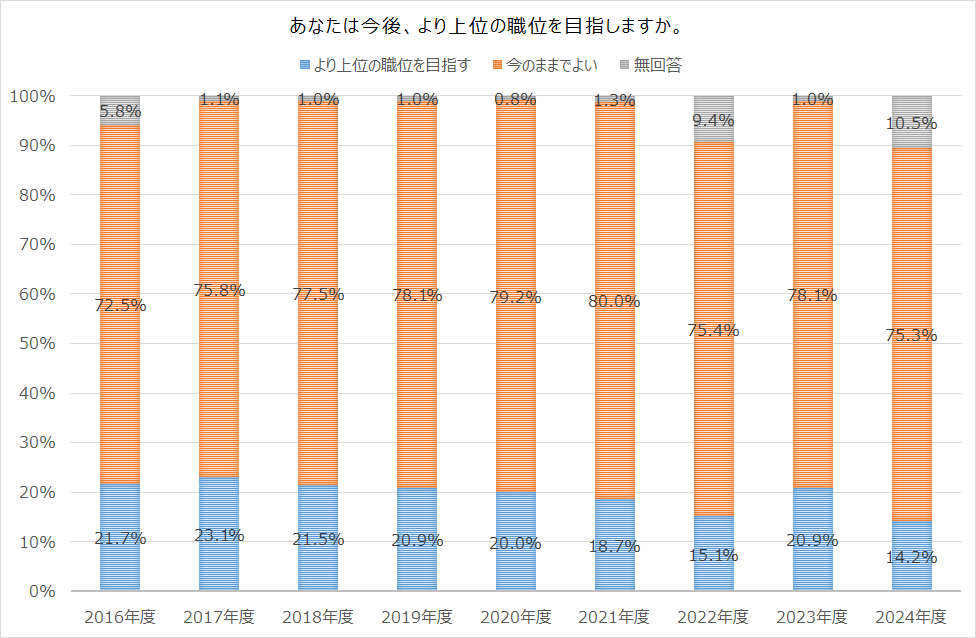

しかし、その一方で、「より上位の職位を目指す」という昇進意欲は過去最低の14.2%を記録し、実に75.3%が「今のままでよい」と回答しています 。この、仕事への満足度と昇進意欲の間に存在する大きな断絶こそが、介護業界における「静かな退職」の本質的な兆候です。

この矛盾の背景には、仕事の「行為」は好きだが、仕事の「システム」を信頼していない、という職員の深層心理が横たわっていると推察されます。

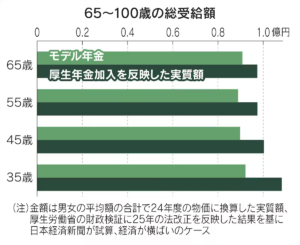

慢性的な人手不足による業務過多や身体的・精神的負担、そしてその努力に見合わない賃金水準や不透明な昇給・昇進の仕組みを勘案すると 、「頑張って上位職位についても、責任と負担だけが増え、待遇改善にはつながらない」という結論に至る職員が多くなると考えられます。

「静かな退職」は単なる「サボり」ではなく、個人の多様な価値観が静かに反映された新たな働き方の一形態です。

介護現場では、使命感・やりがいに加え、心身の負担や生活との整合性が問われています。

マネジメントに携わる立場からは、単に対策として見るのではなく、「多様な働き方を受け入れる柔軟な組織」への変革のチャンスとして、この潮流を捉えていただきたいと思います。

それは、職員のエンゲージメントを守りながら、人材確保・定着、生産性向上という現代の課題を一緒に解決していく鍵にもなり得ます。

株式会社 ウエルビー代表取締役 青木正人

1955年富山県生まれ。

1978年神戸大学経営学部経営学科卒業。

大手出版社の書籍編集者を経て、出版社・予備校・学習塾を経営、その後介護福祉士養成校・特別養護老人ホームを設立・運営する。自治体公募の高齢者・障害者・保育の公設民営複合福祉施設設立のコンペティションに応募し当選。 2000年有限会社ウエルビー(2002年に株式会社に改組)を設立し、代表取締役に就任。