世代間公平性と制度持続可能性の両立は(2025年11月)

世代間公平性と制度持続可能性の両立は

高齢者医療「窓口3割」拡大の課題

新内閣が発足して、停滞していた政治がようやく動き題しました。

上野賢一郎厚生労働大臣は、次期介護保険改正の焦点となっている利用者負担の引き上げをめぐり、「制度の持続可能性を維持する、あるいはサービスの質を確保するためには、高齢者の皆さんに能力に応じて負担を求めていくことも必要」と述べました。

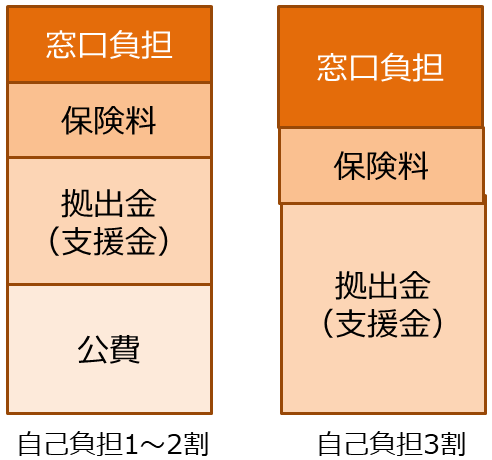

医療の分野でも、医療給付と負担の見直しに向けた検討が始まり、70歳以上の高齢者が医療機関で支払う窓口負担について、現役世代と同じ3割とする対象者の拡大が議論されています。

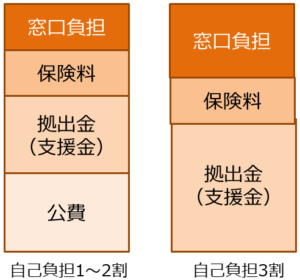

後期高齢者医療制度の医療費は、以下のような割合で賄われています。

| 負担区分 | 割合(目安) | 財源の内訳 |

| 公費(国・都道府県・市町村) | 約4割 | 税金(公費) |

| 現役世代の拠出金 | 約4割 | 現役世代が加入する健康保険からの支援金 |

| 後期高齢者の保険料 | 約1割 | 後期高齢者自身が納める保険料 |

| 後期高齢者の自己負担 | 約1割 | 窓口で支払う自己負担額(1割~3割) |

3割は本人負担(窓口)、残り7割は「後期高齢者医療制度」から支払われますが、この7割には「公費(税金)」が投入されず、現役世代の拠出金(支援金)でまかなわれる構造 になっているのです。 つまり、現役並み所得者分の医療費には公費が入っていないのです。 これは制度創設時(2008年)から、「高所得の高齢者は公費で支援しない」という考え方が根底にあるからです。 ここに構造的な歪みが生まれます。 現役並み所得者が多くなるほど、その分「公費が使われない給付部分」が増加します。 しかし、医療費総額自体は高齢化により増加するため、足りない分を穴埋めするのが「現役世代の支援金」 です。 その結果、現役並み所得者が増えるほど「現役世代の支援金(拠出金)」負担が重くなり、若い世代の保険料負担増(社会保険料上昇)につながるのです。 この問題の根本は、「高齢者間の公平性」と「世代間の公平性」のせめぎ合いにあります。 高齢者内の公平性(応能負担)を重視すれば、所得に応じて3割負担を拡大するのは合理的です。 しかし公費不投入のままでは、3割負担者が増えるほど現役世代へのしわ寄せが拡大します。

通常、後期高齢者の医療費は、「自己負担(1割)」+「保険給付(残り9割)」のうち、その保険給付9割部分に 公費50%+支援金40%+保険料10% が投入されています。

しかし、現役並み所得者(3割負担者) の場合は例外です。

今後の論点は、次のように整理できます。

| 方向性 | メリット | 課題 |

|---|---|---|

| ① 現役並み所得者への公費投入を検討 | 世代間負担の均衡化 | 高所得者に税金を使うことへの反発 |

| ② 所得基準をより厳格にし、3割対象を抑制 | 支援金増加を抑制 | 応能負担の理念と逆行 |

| ③ 現役世代の支援金の上限設定やスライド制導入 | 制度持続性の確保 | 財源確保の難しさ |

この複雑な財源構造を是正し、世代間の公平性と制度の持続可能性を両立させることが求められます。

株式会社 ウエルビー代表取締役 青木正人

1955年富山県生まれ。

1978年神戸大学経営学部経営学科卒業。

大手出版社の書籍編集者を経て、出版社・予備校・学習塾を経営、その後介護福祉士養成校・特別養護老人ホームを設立・運営する。自治体公募の高齢者・障害者・保育の公設民営複合福祉施設設立のコンペティションに応募し当選。 2000年有限会社ウエルビー(2002年に株式会社に改組)を設立し、代表取締役に就任。