暮らしを支えるBCP策定のために(2025年4月)

暮らしを支えるBCP策定のために

行政・住民そして事業者が手を携えて

今日から新年度。

仕事と育児や介護の両立制度年金や医療など社会保障制度はじめ、多くの制度が変わります。

介護事業者にとっても、業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する業務継続計画未実施減算の経過措置が終了し、減算が導入されます。

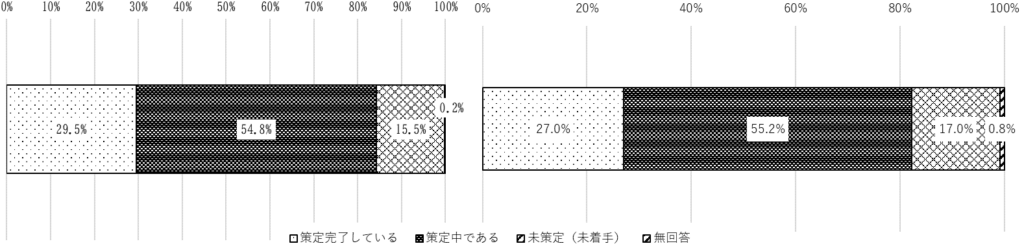

厚生労働省の「2021年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査」によると、感染症BCPは、「策定完了」が29.5%、「策定中」が54.8%、「未策定(未着手)」が15.5%。

自然災害BCPは、「策定完了」が27.0%、「策定中」が55.2%、「未策定(未着手)」が17.0%という結果でした。

それぞれ未策定が10数%で、2023年7月という調査時点を勘案すると、現在では9割以上の事業所で策定済みだと考えられます。

現実の事業所の状況を見る限り、策定できていない事業者はほとんどないといってもいいでしょう。

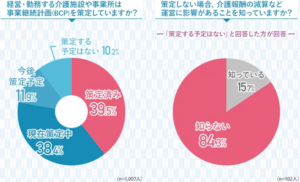

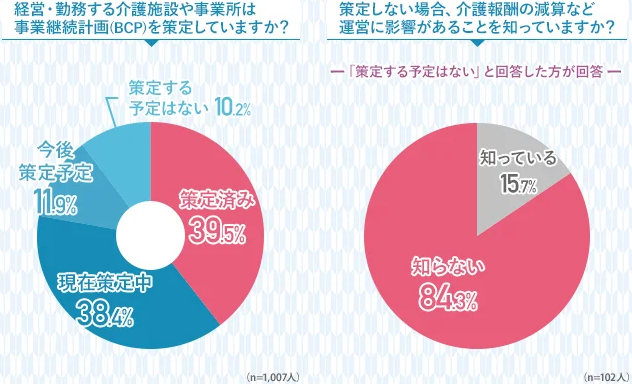

一方、「介護施設・事業所の事業継続計画(BCP)に関する調査」(調査元:NSSスマートコンサルティング(株)、調査期間:2024年12月1日~3日、調査方法:インターネット調査、調査人数:1,007人)が、「課題があるか」聞いたところ、約9割が「とてもある(33.6%)」「ややある(57.9%)」と回答しています。

「とてもある」「ややある」と回答した事業所に課題の内容を(複数回答可)」と質問したところ、「運用に必要な専門知識や外部リソースが不十分(47.5%)」という回答が最多で、次いで「職員への研修や訓練が不十分(44.7%)」「定期的な見直しや改善ができない(41.4%)」となりました。

実際の計画を見ても、減算適用前になんとか形は整えたといった体の事業者がかなり見受けられます。

医療の分野でも、国は原子力災害が起きた際に被ばくした患者の治療などに対応する医療機関(原子力災害拠点病院、原子力災害医療協力機関)に対し、BCPの整備に努めるよう求めています。

NHKが対象となる全国の医療機関(293か所)にアンケートしたところ、BCPを整備しているのはおよそ17%(16か所)にとどまっていることがわかりました。

整備していないと答えた医療機関に、理由を複数回答でたずねたところ、最も多かったのは「人員や時間などの余裕がない」で39か所、以下「一般的なBCPで対応できると考えている」が20か所、「専門的な知識がない」が18か所となっています。

東日本大震災の風化防止や南海トラフ巨大地震への備えが叫ばれる中、現実は厳しいことが実感されます。

当然、個々の事業者や医療機関の努力も大切ですが、課題から見えてくるのは、行政との連携・連帯と支援が欠かせないという点です。

とりわけ、市区町村役割はたいへん大きなものです。

規模によって、できる範囲は限りがあるとは思いますが、国と都道府県の支援の下、身近な取組みを日々重ねていくことが必要です。

エッセンシャルワークの重要性は、コロナ禍でも身に染みているはずです。

生活を守る営みは、地域ぐるみでの目標です。

株式会社 ウエルビー代表取締役 青木正人

1955年富山県生まれ。

1978年神戸大学経営学部経営学科卒業。

大手出版社の書籍編集者を経て、出版社・予備校・学習塾を経営、その後介護福祉士養成校・特別養護老人ホームを設立・運営する。自治体公募の高齢者・障害者・保育の公設民営複合福祉施設設立のコンペティションに応募し当選。 2000年有限会社ウエルビー(2002年に株式会社に改組)を設立し、代表取締役に就任。