「産福共創」が社会を変える!?(2025年7月)

「産福共創」が社会を変える!?

問われる 事業者・自治体・住民の本気度

経済産業省は、日本が直面する超高齢社会の課題に対応するため、「高齢者・介護関連サービス産業振興に関する戦略検討会」の取りまとめを公表しました。

この報告書は、介護需要のピークが迫る中で、地域社会が抱える複雑な課題への対応策を示しています。

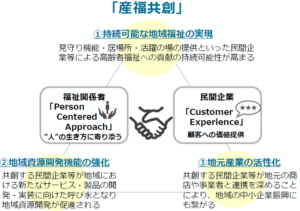

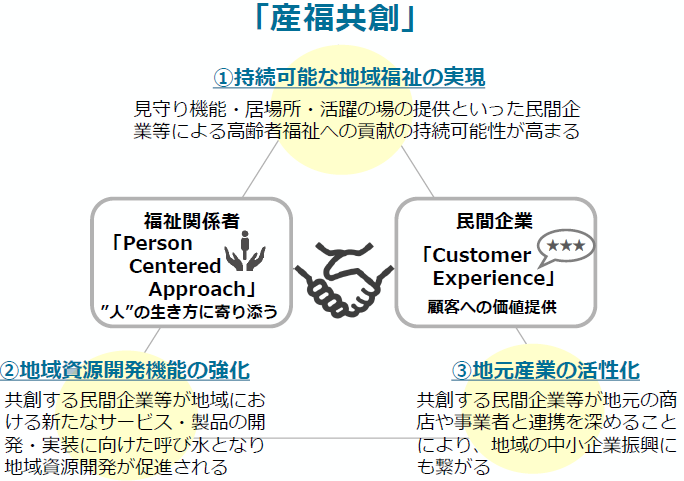

この戦略の核となるのは、民間事業者と自治体・福祉関係者そして住民が連携し「産福共創」を推進するというコンセプトです。

これは、高齢者のQOL向上と公的介護保険財政の安定、さらには地域産業の活性化を同時に実現する道筋を示すもので、産業政策と地域包括ケアを結び付け、介護保険外サービスを中核とすることで、持続可能な地域づくりを促す新たな指針として注目されます。

構想の核となる「産福共創」の推進により、高齢者のQOL向上、公的介護保険財政の安定、地域産業の活性化を同時に実現することを目指します。

介護保険制度では対応しきれない高齢者の多様な生活ニーズ(介護予防、社会参加支援、日常生活支援、生活機能維持・療養支援、家族支援など)に、民間サービスの力を活用して対応することで、介護保険サービスに余裕を生み出す好循環を狙います。

サービス提供主体は、民間企業、介護保険指定事業者、住民・非営利団体など多岐にわたると想定されています。

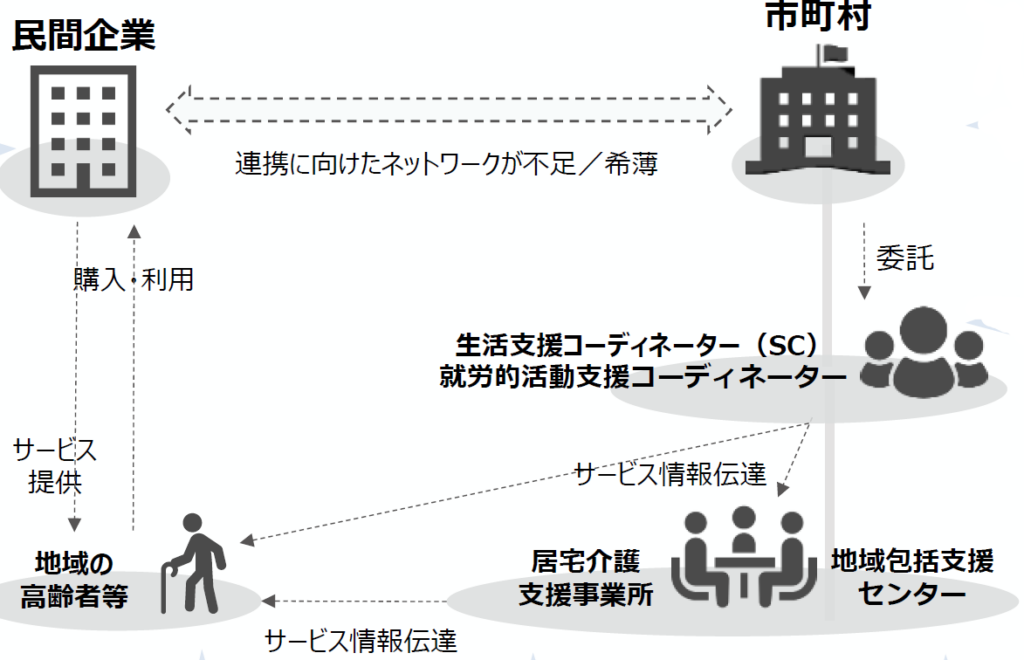

地域実装を阻む最大の壁は、自治体などの福祉関係者と民間企業の「連携希薄化」です。

民間企業は制度理解や高齢者ニーズの把握に、自治体は公平性への配慮や事業組成経験に課題を抱えています。

また、ケアマネジャーや家族もサービス情報へのアクセスが限られています。

報告書が提示する「産福共創」は、高齢者一人ひとりの暮らしに寄り添いながら「事業収益を確保する仕組み」であり、Person Centered ApproachとCustomer Experienceの視点を重ね合わせています。

市場性に応じて、以下の3つのモデルが想定されています。

①ラボ機能を備えた新規サービス先導型:大都市のような市場性の高いエリアで新規参入が比較的容易な場合

②地域資源を徹底活用する既存資源拡充型

③公的事業と連携する資源維持型:中山間地域や資源が不足するエリアで公的事業との連携や住民互助の効率化が不可欠な場合

「産福共創」が成功するかどうかは、地域の受け皿づくりにかかっています。

中山間地域などでは市場規模が小さく、収益性の課題がつきまといます。

そのため、自治体が伴走支援型で民間と協働し、インセンティブ制度やノウハウの提供を進めていく必要があります。

また、民間と福祉の連携には情報共有や連携体制の強化も不可欠です。

地域ケア会議や協議体の機能をアップデートし、民間企業や多職種が共に「まちづくり」を進めるプラットフォームの設計が求められます。

さらに、重要なのは高齢者自身を社会の支え手として捉える視点です。

元気な高齢者が地域の活動や就労的ボランティアとして活躍する場を増やすことで、高齢社会は「負担」から「活力」に変わります。

介護を「守り」の分野ではなく、「攻め」の分野へと転換する。

「産福共創」を単なるスローガンに終わらせることなく、2040年の日本社会を持続可能にするための、現実的かつ革新的な戦略にするかどうかは、事業者・自治体・住民の本気度にかかっています。

株式会社 ウエルビー代表取締役 青木正人

1955年富山県生まれ。

1978年神戸大学経営学部経営学科卒業。

大手出版社の書籍編集者を経て、出版社・予備校・学習塾を経営、その後介護福祉士養成校・特別養護老人ホームを設立・運営する。自治体公募の高齢者・障害者・保育の公設民営複合福祉施設設立のコンペティションに応募し当選。 2000年有限会社ウエルビー(2002年に株式会社に改組)を設立し、代表取締役に就任。